性能曲線の比較

排気量が50cc, 125cc, 400ccへとステップアップし、その都度パワフルになったエンジンに感動してきました。そして29年振りに125ccに返り咲き。

それら愛車たちの性能曲線を比較してみました。

「排気量が違うとこんなに違う!」という事に加えて、同じ排気量でもこんな違いがある、という事も分かり、なかなか面白いと思います。

目次(クリックするとこのページの各項目へジャンプします)

左図は、排気量の異なる「エンジンの性能」を表したグラフです。

エンジンの回転数(横軸)に対して、「軸トルク」(=点線)と「軸出力」(=実線)の最大値が描かれています。

昔のオートバイには、これがカタログに必ずと言ってよいほど載っていましたね。

これを理解すると、オートバイの運転が各段に楽しくなります。

まず、「軸トルク」(=点線)の方は、エンジンの回転軸に半径1mのタイヤを装着した場合に、そのタイヤが地面を蹴りだせる最大の力を数値で表したものです。「軸トルク」が大きいほど、上り坂をグイグイと力強く登っていき、重たい車体を軽々と加速させるような感じになります。

エンジンの排気量の違いは「軸トルク」に非常に大きく影響を及ぼすことが、この比較から容易に見て取れ、運転している時もダイレクトに感じる部分であります。

一方、通称「馬力」と表現される「軸出力」(=実線)の方は、前述の「軸トルク」に回転数を掛け合わせた、エンジンの「仕事量」を表す数値です。

これは例えば、「1kgの石を高さ1mの台に10個持ち上げる」という仕事をする時、石を持ち上げる力強さは同じでも、それを速く持ち上げる方が多くの石を持ち上げるという「仕事量」としては大きくなる、というような事であり、エンジンの性能に当てはめると、同じ「軸トルク」でも発生させる回転数が高いエンジンほど仕事量が大きい、すなわち基本的には最高速度が上げられるエンジンになります。

この図の点線や実線で表されている特性は、あくまでもアクセルが全開の時の「最大値」とエンジン回転数の関係を表したもので、現実的な普段の走行では、この図の数値を常に発揮させているわけではありません。

次に、同じ排気量で比較してみましょう。

最高出力は「8.8馬力」。 …これが2020年に発売されたCT125ハンターカブのカタログやウェブサイトに記されている数値です。

同じ排気量で、それより30年以上も古いCB125Tの最大出力は「16.0馬力」。

「えっ!?」と思うような大きな差です、これだけを見ると。

ちなみに更に古くて排気量も小さいRX50(排気量50cc)が「7.0馬力」。

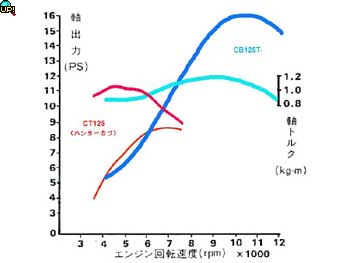

このグラフは、CB125Tのカタログに載っている性能曲線図に、CT125ハンターカブの性能曲線を目分量で合成した自作の図です

最大軸出力(馬力)は、たしかに8.8馬力と16.0馬力で大きな差があります。

でも、運転時に感じる登坂能力や加速性能の指標である「軸トルク」の方に注目してみると、排気量が同じなので最大値も同程度です。

さらに軸トルクとエンジン回転数(横軸)との関係を注目してみると、力を出せるエンジン回転数の領域がまるで違う事がわかります。

そうです! 軸出力(馬力)の大きな差は、この回転数の違いに起因しています。

そしてこの違いは、実際の運転フィーリングに大きく影響を及ぼし、言わば「頑張ってエンジンの回転を上げなくても力が出る代わり、頑張ってエンジンの回転を上げてスピードを出そうとしても上がらない」のか「頑張って回転を上げないと力が出にくいけれど、頑張って回せば最高速度が伸びる」というような違いにつながってきます。

このあたりが、そのオートバイのエンジンの「性格」の差というものになります。

これは「優劣」の問題ではありません。

どっちの「性格」の方が自分の使用や好みに合っているか、という話です。

ところで、このような性能曲線図は、いつしかカタログなどには記載されなくなったようです。

つまり、このようにしてオートバイの「性格」を想像することができなくなってしまっているわけで、これは嘆かわしい事だと思う次第であります。

この図で示したCT125ハンターカブのエンジン性能曲線は、本田技研工業が発行したプレスインフォメーションの資料の中の「スーパーカブC125との出力特性の比較イメージ図」として記載されている「絵」を手掛かりとして作りました。

さてここまでがエンジン単体の話だったのに対して、左図はエンジンを搭載した「オートバイとしての走行性能」を表す曲線です。

まず点線で示される直線の方は、左縦軸の「エンジン回転数」と横軸の「車速」の関係を表しています

そして、それぞれ5本ずつある曲線の方は、排気量の異なる3種のオートバイのタイヤが地面を蹴る力である右縦軸の「駆動力」と、横軸の「車速」との関係を表しています。

これらの曲線の方は、「軸トルク」の曲線が、縮尺を変えてそれぞれ並んでいる状態なので、排気量の違いによる差がとても大きい事がよく分かり、この差が「排気量の違うオートバイの差」と言えます。

RX50やCB125Tなどの小排気量車では、排気量に余裕のあるTransalp400Vと比較をすると、曲線の山の起伏が大きく、力が出せるエンジン回転範囲(≒走行速度の範囲)が狭くなっている事がよく分かります。

この事は、小排気量車ほど車速の変化に合わせて頻繁に変速ギアを変えてあげないと、キチンと走ってくれない、という事になります。

この場合は運転操作は忙しくなりますが、この走行曲線を頭に思い描きながら、変速ギアの操作を駆使してパワーが出る回転域を維持して運転するのは「とても気持ちが良い事」であります。

ちなみに車速が上がるほど空気抵抗などによって走行抵抗が増えます。図の下の方にある「右上がりの細い曲線」がそれを右縦軸と横実の関係として表しています。

すなわち、この細い曲線と駆動力の曲線が交差するところの横軸が、そのオートバイの「最高速度」を決定付ける要素となります。

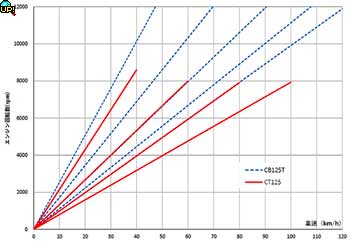

本当は前項のような走行性能曲線の比較を、同じ排気量であるCT125ハンターカブとCB125Tで見てみたいのですが、残念ながらCT125ハンターカブの走行性能曲線が開示されていません。

そこで、知り得る事ができる情報として「タイヤサイズ」と「減速比」の数値から、各変速ギアにおける「エンジン回転数」と「車速」の関係を計算して比較をしてみました。

CT125ハンターカブは兄弟車種とも言えるC125と比べると「ローギアード」、すなわち「車速に対してエンジン回転が高め」と言われていますが、ふむふむ…なるほど、CT125ハンターカブの2速と3速が、CB125Tの3速と5速(トップギア)とほぼ一緒で、CT125ハンターカブでは4速しかない変速ギアの3速目でCB125Tがトップギアで走行しているエンジン回転数に収まっている、という事で、CB125Tの方がさらにローギアードな仕様だったんですね。

また、CT125ハンターカブとCB125Tで、それぞれのトップギアで走行している時に最大軸トルクを発生する車速をこのグラフを通じて読み取ってみると、「約55km/h」と「90km/h弱」という違いである事がこの図から読み取れます。

このように、同じ排気量のオートバイでも性格が全然違う事が見て取れます。

これらもエンジンの性能比較で触れたのと同じで、「優劣」ではなく「性格の違い」です。

こういう読み解きは、オートバイの運転自体を楽しいものにしてくれます。

だから性能曲線が開示されていないのは惜しいことだと思います。